Entrée payante pour Bruxelles ?

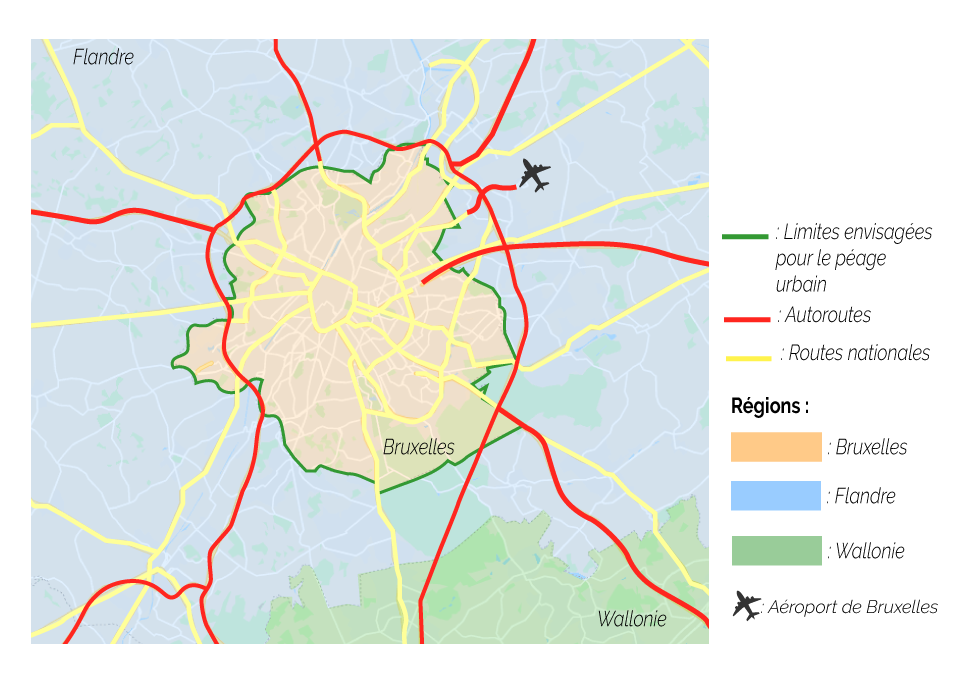

En proie à la congestion, la région de Bruxelles envisage d'instaurer un péage urbain pour réduire l'utilisation de la voiture individuelle.

Un spectre hante les automobilistes belges : le péage urbain de Bruxelles. Tel un serpent de mer, l'idée refait régulièrement surface dans le débat public. Et à voir les autoroutes urbaines traverser de part en part la capitale, on comprend que la voiture y occupe une place de choix. Alors le nouveau gouvernement bruxellois à majorité socialiste et écologiste a décidé de prendre le problème à bras le corps. « La voiture que nous voulons, c’est celle qui n’existe pas », annonce sans ambages Julien Uyttendaele, député PS et vice-président de la commission de la mobilité au Parlement bruxellois. Farouche partisan du péage urbain aux portes de la capitale, le parlementaire a applaudi des deux mains quand la nouvelle ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen, écologiste) s’est dite en août favorable au projet. Chemise ajustée et barbe soignée, à l’aise sous les ors de son bureau du Sénat, le trentenaire socialiste est à l’image des citadins bruxellois qui délaissent la voiture individuelle.

Mais ces derniers ne sont pas les seuls à se déplacer dans la ville. La capitale belge attire de nombreux navetteurs venant y travailler depuis la Flandre et la Wallonie voisines. Selon Bruxelles Environnement, l'administration environnementale de la Ville, 190 000 automobiles entrent chaque jour dans la capitale, soit plus que les 175 000 véhicules bruxellois utilisés quotidiennement pour des trajets domicile-travail. Un projet de péage urbain affecterait d'abord les navetteurs qui, de surcroît, ne paient pas leurs impôts à Bruxelles mais dans leur région de domiciliation. « Ils utilisent nos services publics, nos routes, ils abîment nos poumons et ne paient pas un centime. Il faut donc un juste retour des choses », s’indigne Julien Uyttendaele.

Taper les plus riches au portefeuille

Déjà, en 2014, le bureau d'études en mobilité Stratec avait établi qu'avec un tarif de trois euros par jour à l'entrée de la région, le gain pour la collectivité s’élèverait à 400 millions d’euros par an. Quitte à faire porter aux usagers de la voiture le prix des embouteillages. « Dans tous les cas, la situation de congestion actuelle est ruineuse », estime Louis Duvigneaud, administrateur de la Stratec. En 2013, une étude de l’OCDE avait chiffré entre 4,5 et 9 milliards d’euros le coût annuel de la congestion routière en Belgique.

Pertinent du point de vue économique, un péage urbain pourrait aussi se justifier socialement, selon Mathieu Strale, géographe à l’Université libre de Bruxelles. Dans la capitale belge, « les classes moyennes et supérieures ont plutôt tendance à habiter en périphérie alors que les quartiers pauvres sont plutôt centraux », explique-t-il. Une telle taxe affecterait donc des populations aisées, comme les cadres du privé, qui bénéficient souvent de voitures de société - un dixième du parc automobile belge, mais près d’un tiers des véhicules entrant à Bruxelles aux heures de pointe. En mettant à contribution ces usagers, le péage urbain réaliserait le tour de force d’être socialement équitable et écologiquement efficace.

Péage de zone ou taxe kilométrique ?

Mais le projet suscite des oppositions de taille. D’abord parce qu’il n’y a pas que les riches qui utilisent la voiture pour entrer à Bruxelles : « La hausse des prix du foncier et de l'immobilier pousse des gens plus modestes à habiter en périphérie », analyse Mathieu Strale, qui souligne aussi que « les catégories populaires sont surreprésentées dans les emplois à temps partiel ou à horaires décalés, pour lesquels il n'y a pas vraiment d’autre option que la voiture ».

Une solution intermédiaire consiste à moduler les tarifs, avec « un péage intelligent, capable de prendre en compte les coûts externes des véhicules en fonction de l’endroit, du moment où ils sont émis, et du niveau de pollution », avance Louis Duvigneaud. Des croquis et des schémas plein les mains, l’administrateur de la Stratec explique la différence entre un péage de zone, où les automobilistes paient à l’entrée, et une taxe kilométrique où le montant à régler dépend du nombre de kilomètres parcourus. Pour réduire l’utilisation de la voiture, les deux options sont mises sur la table par le nouveau gouvernement bruxellois.

Mais alors qu’il est facile pour la capitale d’installer un péage à ses portes, le second dispositif nécessite une entente entre les régions. Ce qui n’est pas gagné, au vu de l’agenda politique de la Wallonie et de la Flandre : « Il est clair que, pour elles, la taxe kilométrique n'est pas une priorité - elles y sont même plutôt opposées » , indique-t-on dans l'entourage de la ministre bruxelloise de la Mobilité. De fait, une enquête fédérale, parue en novembre, a montré que les habitants de la capitale utilisent moins leur automobile que le reste des Belges : 46 % des déplacements des Bruxellois se font en voiture, contre 59 % en Flandre et 73 % en Wallonie.

Pour le moment, les trois régions conservent une fiscalité automobile autonome. Elles fixent donc elles mêmes les taxes, sans se coordonner. Et les calculs n’étant pas les mêmes, les montants d’imposition peuvent varier beaucoup. Par exemple, selon le site « Ma nouvelle voiture.be », le conducteur d’une Golf VII GTI « performance » devra s’acquitter à l’achat d’une taxe de mise en circulation de 4 957 euros à Bruxelles et en Wallonie, mais seulement de 430,35 euros en Flandre. Une taxe de circulation, à débourser chaque année, est également exigée par les trois régions. Des prélèvements auxquels il faudrait ajouter le montant quotidien du péage urbain pour les navetteurs flamands et wallons.

Des transports en commun jugés insuffisants

Sans surprise, le secteur automobile émet d’importantes réserves sur le projet. Porte-parole de Freesponsible, une association financée par les constructeurs automobiles belges, Stijn Blanckaert donne rendez-vous chez un concessionnaire au nord-est de Bruxelles, où il est venu rendre la BMW X2, le nouveau SUV de la marque allemande, empruntée pour un essai. « Il y a un lobby anti-voiture au nouveau gouvernement bruxellois qui cherche à supprimer la voiture privative », fulmine-t-il. En cause, selon lui, la fiscalité qui écrase déjà les automobilistes : « En plus des prélèvements régionaux, l’impôt fédéral sur les carburants fait déjà payer plus ceux qui roulent plus », dénonce le lobbyiste. Résultat : « La voiture est de plus en plus chère pour l’automobiliste moyen, et pas seulement pour les grosses BMW, mais aussi les petites Corsa. »

La faiblesse des transports en commun est aussi pointée du doigt par les contempteurs du projet. Lorenzo Stefani, le volubile et médiatique représentant du Touring club de Belgique, une association d’assistance aux automobilistes, juge que « les transports publics ne sont pas suffisants en heure de pointe ». De plus, l’absence de parkings en périphérie et la mise en place sans cesse retardée du RER obligent selon lui les travailleurs belges à utiliser leur voiture. Reproche injuste, lui oppose Julien Uyttendaele, le parlementaire socialiste : « Bruxelles est consciente de l'enjeu et investit chaque année près de 20 % de son budget dans la mobilité. »

« Construire une politique de mobilité durable prend 50 ans », estime Lorenzo Stefani. Sur ce point, opposants et partisans du péage urbain se rejoignent. « En Belgique, le territoire a été modelé par l'automobile, avec un étalement fort de l'habitat et des activités, analyse Mathieu Strale. Pour contrer cela, une politique volontariste de réaménagement du territoire est nécessaire. » Pas sûr qu'un péage urbain y suffise.

Nicolas Massol, à Bruxelles

Le carbone mérite un prix

La taxe carbone est souvent présentée comme un outil indispensable pour la réduction des émissions en Europe. Mais elle est impopulaire et difficile à mettre en œuvre.

À la carotte et au bâton, Anna Deparnay-Grunenberg préfère la métaphore musicale : « Il faut mettre le bémol sur les activités polluantes et élever d’un ton les efforts écologiques », explique l'eurodéputée allemande (Les Verts). Dans le domaine des transports, la taxe carbone sonne plutôt comme un bémol, destiné à taper au portefeuille les consommateurs de CO2.

La taxe carbone, à la carte selon les États

En Europe, la fiscalité reste une compétence étatique. Chaque pays est libre d'instaurer, ou non, une taxe environnementale sur les carburants fossiles. Ainsi, la France a mis en place en 2013 une taxe carbone, la « contribution climat énergie », qui vient s'ajouter à la taxe déjà existante sur les produits énergétiques (TICPE). Son montant, fixé par le gouvernement dans la loi Finance, est proportionnel à la masse de CO2 rejetée par le type de carburant. Et il n'est pas négligeable : en décembre 2018, pour un litre d'essence à 1,48 euro, il fallait régler presque 70 centimes de TICPE. Moins émetteur de CO2, le diesel est lui moins mis à contribution : en 2018, la TICPE pour un litre de gazole était de 59 centimes. Cette contribution a vocation à être réévaluée régulièrement pour augmenter le prix des émissions de CO2. Alors que la valeur d’une tonne de carbone était fixée à sept euros en 2014, elle coûte 44,6 euros en 2018. L’objectif est de hisser son prix à 86 euros en 2022.

Les protestations suscitées par cette taxe ont été particulièrement fortes en France. « Bonnets rouges » en 2013 et « Gilets jaunes » en 2018 ont conduit les gouvernements à renoncer à la revaloriser. Il est vrai qu’elle a été introduite sans contrepartie pour les consommateurs. En Suède, à l’inverse, où elle a vu le jour dès les années 1990, le gouvernement en place l'a accompagnée d'une baisse des prélèvements sur le revenu et les cotisations sociales. Aujourd’hui, le prix de la tonne de CO2 est fixée à 114 euros dans le pays scandinave. Résultat des différences de fiscalité en Europe : le prix de l’essence est loin d’être le même dans tous les pays - 1,65 euro le litre de Sans Plomb aux Pays-Bas contre 1,10 euro en Hongrie.

L'avion, au dessus des taxes

Le prix du carburant varie également selon les modes de transport. Et pour cause, de nombreux secteurs d’activité ne paient pas d’impôts sur les carburants. C’est le cas de l’aviation, dont le kérosène est exempté de toute taxe depuis la Convention de Chicago relative à l'aviation civile de 1947. Les États n'ont donc pas voix au chapitre sur les vols internationaux. Mais ils peuvent décider de taxer les vols intérieurs, comme les États-Unis, ou l'Allemagne. En novembre dernier, à l’initiative des Pays-Bas, neuf ministres des Finances européens ont enjoint l’Union européenne de mettre le secteur aérien à contribution. Problème : remettre en cause ce traitement de faveur requiert l'unanimité des États membres.

Pour obtenir cet accord, la Commission européenne risque de se heurter à un non catégorique de la part de la Grèce, Chypre et Malte, notamment. Ces pays touristiques, éloignés du cœur de l'UE, voient d'un mauvais œil l'augmentation du prix du billet d'avion induite par une taxe carbone. Cette situation « met en évidence la nature contre-productive de l’unanimité en matière fiscale », a estimé la Commission dans une communication aux autres institutions européennes, le 15 janvier 2019. Elle prône désormais l'adoption des taxes à la majorité qualifiée (au moins 55 % des États membres représentant 65 % de la population) - si elles concernent le changement climatique et les transports. En attendant, le kérosène est loin d'être assez onéreux pour le rendre moins intéressant dans le secteur aérien, estime Jo Dardenne, en charge du secteur aérien pour l'ONG Transport et environnement : « Dans l'aviation, la demande d'énergie fossile ne commencerait à décroître qu’à partir de 150 euros par tonne de CO2. »

Les avions ne sont pas les seuls à rejeter du CO2 sans être mis à contribution : c’est aussi le cas du transport maritime. Mais selon l'ONG, une taxe serait facile à contourner : « Vu la taille des réservoirs des cargos, il leur serait assez aisé de se ravitailler dans des pays tiers comme la Russie ou le Maroc, où le fioul est de moins bonne qualité mais très peu cher », regrette Jo Dardenne.

Le marché du carbone, dernier recours

Autre idée pour augmenter le prix du carbone : intégrer le secteur des transports au marché européen du carbone. Lors de son audition devant les eurodéputés, en octobre, le nouveau vice-président de la Commission en charge du Green deal, Frans Timmermans, s’est déclaré favorable à cette solution. Dans ce système, déjà en place pour la plupart des industries lourdes, les entreprises se voient attribuer chaque année des quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, un droit à polluer dans certaines limites. Ces quotas peuvent être échangés, achetés ou revendus, dans le cadre du marché du carbone. Une entreprise ayant dépassé ses crédits doit s'acquitter d'une amende, ou en racheter à une autre société ayant réalisé des économies d'énergie. Cette dernière peut en tirer un bénéfice. Grâce au système d'échange et de quotas d'émissions de l'UE, la Commission peut donc manier la carotte et le bâton pour inciter les entreprises d'un secteur, et non pas les seuls consommateurs, aux réductions de CO2.

Elle fixe par ailleurs un plafond total des émissions qui garantit la valeur du carbone. En baissant régulièrement ce plafond, elle entraîne mécaniquement la hausse des prix des énergies carbonées. « C'est un signal donné aux investisseurs : à long terme, ça ne sera pas rentable d'investir dans les énergies fossiles », prévient François Dejean, responsable Changement climatique et énergie à l'Agence européenne pour l'environnement. Très long à mettre en place, encore balbutiant dans le domaine des transports, ce système commence à jouer son rôle, se réjouit-il : « Avec les quotas carbone, on crée de la rareté, donc de la cherté : émettre du CO2 va devenir de plus en plus coûteux pour les entreprises. »

Ces enjeux inspirent à Anna Deparnay-Grunenberg une nouvelle métaphore : « Avec son Green deal, Ursula von der Leyen ambitionne de gravir l'Everest. Mais pour atteindre le sommet, il faut s’entraîner ». Et se mettre en route.

Nicolas Massol, à Bruxelles