Le module est validé, il peut être inséré dans un article pour être consulté par les internautes.

Passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, voilà l'enjeu du rapport de Simona Bonafè adopté au Parlement européen le 14 mars. Les objectifs affichés d'ici 2030 sont un taux de recyclage des déchets ménagers de 70% et un maximum de 5% de mise en décharge des déchets municipaux.

Selon la Commission européenne, 600 millions de tonnes de déchets pourraient chaque année être recyclées ou réutilisées en Europe. Le Parlement européen a adopté le 14 mars un rapport qui fixe des objectifs chiffrés aux Etats membres afin d'impulser de sérieux changements dans la gestion de nos déchets. « Le développement linéaire que nous connaissons est arrivé à son terme », explique l'eurodéputée italienne Simona Bonafè (S&D, sociaux-démocrates) en charge du rapport. Il n'est plus question de consommer et de jeter, mais de recycler et réutiliser. Les enjeux d'une telle économie circulaire sont à la fois environnementaux, de santé publique et économiques.

La Commission estime en effet qu'une meilleure gestion des déchets créera à terme deux millions d'emplois durables. La croissance du PIB de l'Union européenne augmenterait également de près de 1 %. « Réemploi, recyclage et valorisation deviennent les mots-clés pour la construction d’un nouveau modèle favorisant la durabilité, l’innovation et la compétitivité, dans lequel le déchet serait vu comme une ressource, et non plus comme un problème », souligne Simona Bonafè.

Déchets municipaux : le défi pour 2030

Le rapport fait un premier pas contre le gaspillage alimentaire avec la création de définitions et de méthodes de calcul communes à tous les Etats membres. Une étape nécessaire pour arriver à des directives plus concrètes et notamment à une baisse de moitié du gaspillage alimentaire.

Des objectifs chiffrés ont aussi été adoptés par le Parlement, plus ambitieux que ceux proposés par la Commission : le taux de recyclage des déchets ménagers devra s'élever à 70 % d'ici 2030 au sein de l'Europe. La mise en décharge des déchets municipaux devra, elle, être réduite à 5 %.

Néanmoins tous les pays ne partent pas sur un pied d'égalité. Simona Bonafè l'assure, son rapport prend en compte les situations très disparates des différents Etats membres. Des dérogations de cinq ans seront possibles pour les États membres dont plus de 65% des déchets municipaux ont été mis en décharge en 2013. Il s'agit de plusieurs pays d'Europe centrale, de Chypre, de la Croatie ou encore de la Grèce qui mettent en décharge encore plus de trois quarts de leurs déchets. « L'idée n'est pas d'être punitif mais de donner les moyens à ces pays d'être plus efficaces », insiste Simona Bonafè.

Jadwiga Wisniewska, eurodéputée polonaise (ECR, conservateurs) s'inquiète néanmoins : « En 2012, on a recyclé 20 % des déchets en Pologne, l'objectif est de 65 % d'ici 2030. C'est absolument impossible à tenir. » En 2014, la moyenne européenne atteignait 44 % de recyclage des déchets municipaux alors qu'en Allemagne elle s'élevait déjà à 66 %. A titre comparatif, la France recycle 39 % de ses déchets et Malte apparaît comme le dernier de l'Union européenne avec 8 % de recyclage.

Alors que la Commission européenne planche sur le marché unique numérique et que la directive sur la vie privée de 2002 doit être révisée, les députés européens s’inquiètent de l’impact des mégadonnées (big data) sur les droits fondamentaux.

Un like sur Facebook, une commande Amazon ou l’achat d’un billet d’avion. Chaque jour, vous laissez de nombreuses empreintes numériques formant les mégadonnées (ou big data). Pistage des utilisateurs, renforcement des monopoles, pratiques abusives ou encore discrimination, l’utilisation des big data peut s’avérer dangereuse pour les droits fondamentaux et sur la concurrence, alors qu’entreprises et administrations sont de plus en plus nombreuses à y avoir recours.

La nécessaire transparence du big data

En mars 2016, le Parlement européen adoptait une résolution sur les opportunités économiques des big data. Un an plus tard, les eurodéputés se sont à nouveau penchés sur la question et ont adopté, mardi 14 mars à Strasbourg et à une large majorité, une résolution sur l’incidence des mégadonnées sur les droits fondamentaux.

Ce texte, sans valeur législative, insiste sur la nécessaire transparence de tous les acteurs. En affichant clairement qui collecte, comment et dans quel but, le consentement des utilisateurs doit, selon le rapport, être plus éclairé. Les eurodéputés insistent également sur le respect du cadre juridique et invitent à favoriser l’anonymisation des données. Ils soulignent la nécessité de mieux protéger les bases de données.

Enfin, la résolution exhorte les Etats membres à prévenir toute discrimination fondée sur l’analyse statistique de mégadonnées, dans le domaine des assurances notamment. Les eurodéputés craignent en effet de voir se développer des clauses abusives s'appuyant sur des données numériques.

La résolution du Parlement européen intervient alors que la Commission européenne envisage la mise à jour de la directive-cadre « vie privée et communications électroniques » (dite « ePrivacy »). Datant de 2002, elle est aujourd'hui rendue obsolète par l’évolution technologique.

La confiance, clé de la croissance

Les règlementations européennes sur les mégadonnées, plutôt quétouffer les opportunités économiques qu'elles ouvrent, visent à les renforcer. Le potentiel est effectivement important. Un marché unique adapté à l’ère du numérique pourrait rapporter 415 milliards d’euros à l’économie européenne selon la Commission. La commissaire tchèque aux Consommateurs Vera Jourova a d’ailleurs insisté lors des débats, sur le nécessaire « libre flux entre les frontières », y compris pour les données. « Plus on a de données utilisables, plus ce sera bon pour notre économie numérique. Si ces données ne peuvent se déplacer, notre croissance sera limitée ».

Pour autant, la réticence des utilisateurs à partager leurs données est connue. Selon l’Eurobaromètre, 67 % des consommateurs ne souhaitent pas que les entreprises collectent leurs informations personnelles.

L’eurodéputée portugaise Ana Gomes (S&D, sociaux-démocrates), rapporteure du texte, le rappelle : « Il s’agit de trouver un point d’équilibre entre opportunités économiques et respect des droits fondamentaux. On comprend que certains soient focalisés sur l’économie, mais tout peut être compromis si on ne fait pas attention aux questions essentielles des droits ». Un avis partagé par la quasi totalité des groupes politiques du Parlement européen, qui ont soutenu son rapport. Au cours des débats, l’eurodéputée slovaque Anna Zaborska (PPE, centre-droit) a ainsi salué une initiative permettant de « protéger les citoyens d’un danger virtuel mais bien réel ». Son collègue grec Notis Marias (ECR, conservateurs) l’a souligné lors des débats : « Les opportunités des mégadonnées peuvent être mises à profit mais à condition que la confiance des concitoyens soit garantie. »

L’eurodéputée portugaise Ana Gomes (S&D, sociaux-démocrates), rapporteure du texte, le rappelle : « Il s’agit de trouver un point d’équilibre entre opportunités économiques et respect des droits fondamentaux. On comprend que certains soient focalisés sur l’économie, mais tout peut être compromis si on ne fait pas attention aux questions essentielles des droits ». Un avis partagé par la quasi totalité des groupes politiques du Parlement européen, qui ont soutenu son rapport. Au cours des débats, l’eurodéputée slovaque Anna Zaborska (PPE, centre-droit) a ainsi salué une initiative permettant de « protéger les citoyens d’un danger virtuel mais bien réel ». Son collègue grec Notis Marias (ECR, conservateurs) l’a souligné lors des débats : « Les opportunités des mégadonnées peuvent être mises à profit mais à condition que la confiance des concitoyens soit garantie. »

Léa Caillère Falgueyrac, analyste juridique et politique à la Quadrature du Net, une association de défense des droits des internautes, se félicite des avancées permises par le texte, notamment sur l’encouragement à chiffrer les données. Mais elle prévient déjà la Commission quant au respect des engagements pris : « Si elle dévie des recommandations pour la mise à jour de la directive ePrivacy, on pourra leur rappeler les votes au Parlement ». Léa Caillère Falgueyrac souligne également la nécessité d’avoir un texte indépendant des évolutions technologiques, pour éviter qu’il ne soit caduc au bout de quelques années : « On a appris de nos erreurs avec la directive de 2002.»

La crainte du pillage américain

Les députés du groupe ENF (extrême droite) étaient particulièrement nombreux à voter contre le texte. Parmi eux, le français Jean-Luc Schauffhauser, qui s’insurge contre une résolution « qui ne va pas assez loin ». Il recommande notamment un nouveau modèle économique, permettant aux citoyens d’être propriétaires de leurs données, et surtout d’imposer le stockage des données en Europe, pour éviter le « pillage des Américains ». Des arguments que comprend Léa Caillère Falgueyrac, qui souligne cependant que « le fait d’avoir des règles sur les big data en Europe permettra de les imposer ensuite dans le reste du monde » dans d’éventuels traités de libre-échange.

Texte et photos : Vickaine Csomporow et Laurent Rigaux

Le Parlement européen a adopté lundi 13 mars une résolution demandant aux Etats européens d'intensifier leurs efforts pour parvenir à l'égalité entre femmes et hommes.

Si des progrès ont été réalisés ces dernières années, le chemin vers une véritable égalité entre les hommes et les femmes reste encore long. Telle est la conclusion du débat sur les inégalités de genre en Europe qui s'est tenu lundi 13 mars au Parlement européen.

Auteur du rapport sur « l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne en 2014-2015 » soumis à la discussion, l'eurodéputé espagnol Ernest Urtasun (Verts/ALE) s'est montré particulièrement critique à l'égard de la stratégie de la Commission européenne, affirmant que son action en la matière était insuffisante. Il a également dénoncé le manque de volonté de certains Etats membres.

Violences physiques et inégalités salariales

En 2011, le Conseil de l'Europe a adopté la convention d'Istanbul visant à la mise en place d'un cadre juridique cohérent pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Aujourd'hui, seulement douze des vingt-huit Etats membres de l'Union européenne l'ont ratifié. Il y a « de plus en plus de victimes » mais toujours « aucune volonté politique » a déploré Ernest Urtasun. Dans son rapport, il rappelle qu'un tiers des femmes ont déjà subi des violences physiques et sexuelles et que la moitié des femmes victimes de meurtre sont tuées par un conjoint, un parent ou un membre de leur famille.

Le rapport Urtasun souligne également la persistance des inégalités de rémunération. « Dans la moitié des États membres, comme la Croatie, l’Italie, Malte, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie, les femmes continuent de gagner en moyenne 40% de moins que les hommes », explique Ernest Urtasun. « Réduire l’écart entre les salaires des hommes et des femmes est urgent. Il est aujourd’hui de 16,4%. L’Union européenne continue à progresser à un rythme trop lent sur le sujet, et c’est un vrai problème ». D'autant plus que cet écart se ressent également parmi les retraités, les pensions des femmes étant en moyenne 16,5% plus faibles que celles de hommes.

Un rapport prometteur bien qu'incomplet

Si certains des eurodéputés se sont opposés à la résolution proposée par Urtasun, la plupart ont appelé avec lui à une meilleure utilisation des financements européens pour lutter efficacement contre les violences et les inégalités entre femmes et hommes. L'adoption de la résolution par 369 voix contre 188 a ainsi été saluée par l’eurodéputé allemand Stefan Eck (GUE, gauche radicale): « C'est un succès qui invite à modifier notre travail sur la question d’égalité en Europe ».

La vice-présidente de l'organisation « Femmes égalité », à Strasbourg, Elisabeth Hamze, se montre quant à elle plus critique. Outre dénoncer la trop faible attention accordée par l'Union européenne à la question de l’accueil des femmes refugiées et des demandeurs d’asile, elle regrette le laxisme vis-à-vis des entreprises qui discriminent les femmes. Selon elle, le Parlement européen devrait s’engager davantage dans ce domaine. « Dans notre association, nous travaillons sur la question de l’égalité : nous avançons, mais tout seuls.»

Shaza Maddad

Les eurodéputés ont adopté mardi 14 mars une directive sur le contrôle des armes à feu au sein de l’Union européenne. Celle-ci vise à préciser les conditions d’acquisition d’armes tout en protégeant les intérêts des propriétaires légitimes.

S’il a donné lieu à de virulentes discussions, le rapport de l’eurodéputée britannique Vicky Ford (PPE, centre-droit) sur la régulation des armes à feu en Europe a été adopté à une large majorité par le Parlement européen mardi 14 mars.

Le rapport Ford prévoit une traçabilité des armes légales, ainsi qu’un système d’échange d’information entre les pays membres. Les identités des nouveaux acheteurs d’armes seront vérifiées pour voir s’ils ne présentent aucun risque criminel. Les armes démilitarisées devront être rendues inutilisables de manière irréversible et déclaré. Enfin, l’achat d’armes sera strictement contrôlé, en particulier celui des armes semi-automatiques - du type de celles utilisées lors des attentats de Paris - qui sont aujourd’hui vendues sans autorisation dans certains pays européens, comme la République tchèque.

Une directive de 1991 réglemente déjà l’acquisition et la détention d’armes à feu dans l’Union européenne. Mais à la suite des attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, la Commission européenne a jugé nécessaire de la réviser.

18 mois de débats nécessaires

Les eurodéputés ont profondément modifié la proposition initiale de la Commission. 18 mois de discussions « longues et difficiles » ont été nécessaires pour arriver à un compromis, explique la rapporteure Vicky Ford. Le texte initial prévoyait notamment l’interdiction de la vente d’armes à distance, mais à la suite de plaintes de chasseurs en zone rurale, notamment dans le nord de la Finlande, cette mesure a été retirée.

L’exécutif européen souhaitait également interdire totalement les armes semi-automatiques ; armes encore utilisées par les chasseurs et tireurs sportifs. Devant la forte mobilisation des industriels de l'armement, des concessions ont dû être faites. Les détenteurs d’armes légaux (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs et musées) pourront ainsi continuer à posséder et acheter des armes, à condition que leur État les y autorise.

Pour l’eurodéputée suédoise Anna Maria Corazza Bildt (PPE, centre-droit), « la proposition de la Commission comprenait trop de restrictions et de réglementations ». Les soutiens au rapport Ford se félicitent d’un texte plus équilibré. « Cette loi assure la sécurité des citoyens, et protège les détenteurs légitimes d’armes à feu », se félicite l'eurodéputé suédoise Bodil Valero (Groupe des Verts/ALE). Selon elle, le rapport Ford reste un texte a minima, pour convenir à tous, qui laisse la possibilité aux Etats de renforcer eux-mêmes leur législation en la matière.

Une tentative d’harmonisation de la législation

Même si le rapport a été largement adopté, certains partis le contestent toujours, la Gauche unitaire européenne (GUE) et le groupe Europe des Nations et des Libertés (ENF) en tête. Pour le premier, le Parlement n’est pas allé assez loin et a cédé au groupe d’intérêts des détenteurs d’armes. « On a besoin de mesures plus strictes », martèle l’eurodéputée espagnole Marina Albiol Guzman (GUE/NGL, gauche radicale). Pour le groupe ENF, le texte de Ford se trompe de cible. « Il s’attaque aux mauvaises personnes : aux gens qui respectent la loi et non pas les réels terroristes », s’insurge l’eurodéputée française Mylène Troszczynski (ENF, extrême-droite). Selon elle, il n’y a rien dans cette directive pour lutter contre le terrorisme. « C’est un leurre pour l’objectif visé. Les terroristes ne vont pas acheter leurs armes dans une armurerie. Ce rapport pénalise les honnêtes gens. »

Nombre de propriétaires d’armes demeurent en désaccord avec le Parlement. « Quand on examine ces mesures, ce sont les détenteurs d’armes légaux qui sont stigmatisés », commente Rodolphe Sanguinetti, président de l’UNPACT (Union nationale des propriétaires d’armes de chasse et de tir). Avec d’autres fédérations de tireurs et de chasseurs de toute l’Europe, l’UNPACT s’est rassemblée au sein de la Firearms United. « Il n’y a pas de coloration politique dans le débat qui nous oppose à l’Union européenne. Nous voulons défendre les propriétaires d’armes à feu face à une machine institutionnelle ». Cette résolution inquiète aussi Jean-Jacques Sipp, propriétaire d’une armurerie à Strasbourg, qui craint que la nouvelle directive diminue son chiffre d’affaire.

Le rapport Ford n’est qu’une étape dans la régulation des armes en Europe. L’UE assure que sa priorité pour 2018-2021 sera de lutter contre le marché noir des armes à feu.

Texte : Camille Langlade, Romane Viallon

Photos : Camille Langlade, Vickaine Csomporow

Le Parlement européen a adopté, mardi 14 mars, une directive sur la gouvernance des entreprises. Elle a pour but d’améliorer la transparence et d’encourager les actionnaires à investir sur le long terme.

En avril 2016, la majorité des actionnaires de Renault votaient contre la rémunération de 7,2 millions d'euros du PDG du groupe, Carlos Ghosn. Une première en France. Le conseil d'administration avait cependant décidé de passer outre ce vote en validant la rémunération. Ce cas de figure ne serait pas arrivé si les mesures prévues par le rapport sur la gouvernance des entreprises adopté mardi 14 mars par le Parlement européen avaient été en vigueur. Le rapport entérine en effet le principe du « say on pay » selon lequel les rémunérations des dirigeants sont directement déterminées par les actionnaires. Ce principe devrait bientôt être généralisé à l’ensemble des entreprises de l’Union européenne ayant au moins 500 salariés et un chiffre d’affaires net de 100 millions d’euros.

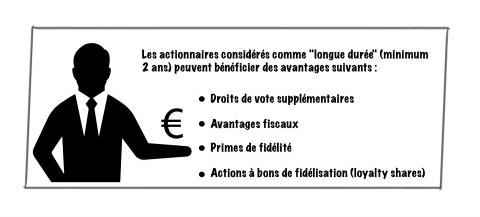

Le rapport a également pour but de « promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ». Il veut imposer une plus grande transparence : chaque année, les entreprises concernées devront ainsi publier certaines informations parmi lesquelles leur chiffre d’affaires, les impôts payés, les subventions reçues et l’étendue de leurs activités, dont leurs filiales, sur le sol européen. Les actionnaires présents depuis plus de deux ans pourront aussi se voir octroyer des droits de votes supplémentaires ou des primes de fidélité.

Un consensus presque total

Adopté à 646 voix sur 698, le texte porté par l’Italien Sergio Cofferati (S&D, sociaux-démocrates) est parvenu à un large consensus, aucun groupe politique ne s’y étant catégoriquement opposé.

L’eurodéputé français Pascal Durand (Verts/ALE) se dit plutôt satisfait du texte, en particulier sur la transparence des « informations sur les questions sociales et environnementales » et l’intégration des « salariés dans le processus décisionnaire » même s’il y a eu « certains reculs » sur ce point. « Par rapport à la législation française ce n’est pas une avancée majeure », souligne-t-il, le but de ce rapport étant d’harmoniser les pratiques sur le plan européen.

Seule voix discordante durant le débat, Miguel Viegas, eurodéputé portugais (GUE/NGL, gauche radicale), estime que « le rapport identifie le bon problème, mais le prend à l’envers ». Avec d’autres membres de son groupe politique, il aurait souhaité donner un plus grand rôle non pas aux actionnaires, mais aux travailleurs et aux collectivités territoriales. Il a ainsi proposé que les salariés puissent siéger dans les conseils d’administration des entreprises, comme c’est parfois le cas en Allemagne.

De son côté, le syndicat BusinessEurope, principale fédération patronale européenne, a déclaré dans un communiqué de presse qu’il voyait d’un bon oeil « l’arrivée d’un nouveau cadre pour identifier les actionnaires ». Cela créera un « meilleur dialogue entre les entreprises et leurs actionnaires », a souligné l’organisation qui met cependant en garde contre un risque de « surréglementation au niveau national ».

Un compromis qui a ses limites

Comme l’a rappelé la commissaire européenne à la justice Vera Jourova « le chemin a été semé d’embûches » mais « nous sommes parvenus à une mise en oeuvre proportionnée ». Celle-ci s'est cependant faite au prix d’un renoncement important.

Lancé en 2014 par la Commission européenne, le rapport initial prévoyait en effet la mise en place d'un compte-rendu annuel global des entreprises et de leurs filiales installées à l’étranger, comprenant par exemple le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le montant des impôts payés. Cela devait permettre de rendre publiques les données détaillées des entreprises, pour chaque pays de l’Union européenne. Une mesure jugée « inacceptable », car trop stricte, par Axel Voss, eurodéputé allemand (PPE, centre-droit). Un avis largement partagé au sein des groupes PPE et ECR (conservateurs). Certains Etats membres, comme Malte et les Pays-Bas, dont les règles fiscales sont plus favorables aux entreprises, s’y sont également opposés. Cet aspect a finalement été retiré du texte, mais il a donné lieu à une nouvelle directive qui est en cours d'examen au Parlement.

Si le rapport sur la gouvernance des entreprises a réussi à satisfaire l’ensemble des parties prenantes, d’importantes divisions persistent entre les groupes politiques sur l’avenir du cadre européen dans ce domaine. D’un côté, Sergio Cofferati et Pascal Durand voient ce rapport comme un « premier pas » qu'il va falloir renforcer. De l’autre, les conservateurs et le centre-droit estiment que le texte est suffisant. Continuer dans cette voie pourrait mener à « à des lois qui vont tout réglementer », a affirmé l’eurodéputé allemand Hans-Olaf Henkel (ECR, conservateurs) lors du débat en plénière.

Il reste désormais aux Etats membres à transposer les mesures adoptées par le Parlement dans leur droit national.

Texte : Hugo Laridon, Victor Noiret

Photo : Maxime Bossoney

Infographie : Vickaine Csomporow

Trois questions à l'eurodéputé slovène Ivo Vajgl (ALDE, libéraux-démocrates), auteur d'un rapport sur la situation de la Macédoine. Candidat à l'adhesion, le pays traverse actuellement une grave crise politique.

La Macédoine est candidate à l'entrée dans l’Union européenne depuis 2005. Où en est cette candidature ?

Des progrès notables ont été réalisés dans les domaine de l’économie, de l’emploi, de l’administration publique, et de plusieurs autres secteurs. Néanmoins, il n’y a pas assez d'avancées concernant la liberté des médias dont la ligne politique n'est pas indépendante.

Sur le plan judiciaire, les réformes restent très insuffisantes alors qu'elles sont primordiales pour permettre à la justice d’agir librement, sans pression politique.

A l’heure actuelle j’ai le sentiment que cette incapacité de la Macédoine à faire des progrès est due à la crise politique qu'elle traverse ces dernières années.

Votre rapport devait être débattu et voté du 13 au 16 mars durant la session plénière du Parlement européen. Pourquoi a-t-il été ajourné ?

Malgré la tenue d'élections législatives en décembre dernier, la formation d'un gouvernement est toujours bloquée. Le Parlement européen a décidé d'ajourner le vote du rapport - même si les conclusions étaient plutôt positives pour la Macédoine - du fait de cette crise politique qui risque de se transformer en un dangereux conflit ethnique. [Le parti nationaliste accuse les sociaux-démocrates de vouloir former un gouvernement pro-albanais.]

Le Parlement européen a préféré repousser l'examen du rapport à la prochaine session plénière, en espérant que la crise politique soit résolue d'ici là.

Le Parlement européen a débattu, mardi 14 mars, de la décision récente de Donald Trump d'interrompre le financement des ONG qui permettent l'IVG dans les pays en voie de développement.

Comment l’Europe doit-elle réagir à l’arrêt des financements américains aux ONG soutenant l’IVG ? La question a été au centre d’un débat, mardi 14 mars, au Parlement européen. Le 23 janvier 2017, Donald Trump a annoncé le retour à la « règle du bâillon mondial » (global gag rule) qui interdit l'attribution de fonds fédéraux aux associations qui aident les femmes des pays en voie de développement à s'informer sur l’avortement. Les organisations travaillant sur d'autres problématiques sanitaires comme le paludisme ou le sida sont également concernées. Instaurée par le président républicain Ronald Reagan en 1984, cette règle est systématiquement portée, depuis plus de 30 ans, par les administrations républicaines. Selon l'eurodéputée belge Maria Arena (S&D, sociaux-démocrates), sa réactivation risque d’augmenter la mortalité des femmes en « accentuant le recours aux avortements clandestins ».

« La Commission européenne doit jouer un rôle moteur pour que les femmes puissent accéder à des soins », a assuré, dans l’hémicycle, le commissaire européen à l'aide humanitaire Christos Stylianides. De 2016 à 2019, l'Union a consacré 475 millions d'euros à l'aide au développement. Le commissaire a ajouté que la l'enveloppe budgétaire destinée aux « projets de lutte contre les violences fondées sur le genre » sera augmentée si la décision américaine se traduit effectivement par une baisse de son aide humanitaire. La majorité des eurodéputés, comme l'Autrichienne Angelika Mlinar (ALDE, libéraux-démocrates), a soutenu cette volonté d'agir : « Nous ne pouvons être uniquement les témoins de la décision de Donald Trump. »

Le débat a aussi mis en évidence les divergences des eurodéputés sur l'avortement, entre partisans du « droit des femmes à disposer de leur corps » et ceux favorables à l'interdiction de l'IVG.

Laurie Colinet

Le Parlement européen a adopté, mardi 14 mars, un rapport d’initiative qui vise à établir des normes minimales pour le bien-être des lapins d’élevage. Le texte, porté par l’eurodéputé Stefan Eck, prévoit l’abandon progressif des cages en batterie.

Plus de 320 millions de lapins sont abattus chaque année pour leur viande dans l’Union européenne. Lundi 13 mars, l’eurodéputé allemand Stefan Eck (GUE/NGL, gauche radicale) a défendu devant le Parlement européen un rapport d’initiative qui entend mettre progressivement fin à l’élevage de lapins en cages, pour le remplacer par un système alternatif de parcs collectifs. Le texte fait valoir qu’améliorer les conditions de vie des léporidés permettrait de mieux prévenir les maladies, et donc de réduire l’usage intensif d’antibiotiques.

La résolution a été adoptée par une majorité d'eurodéputés mardi 14 mars. Pour Stefan Eck, c’est une « incroyable victoire » des consommateurs contre l’agriculture intensive. Pour arriver à ce résultat, les associations de protection des animaux et une partie des eurodéputés de gauche ont mené une intense campagne auprès de leurs collègues. Plus de 20 000 mails leur ont été envoyés pour les convaincre de l’utilité d’une telle résolution.

Les premiers détracteurs du rapport Eck sont les éleveurs des principaux pays producteurs de lapins comme la France, l’Italie ou encore l’Espagne. En France, les éleveurs s’opposent à un texte qu’ils jugent caricatural et non abouti. « La description faite dans le rapport des élevages ne correspond pas à la réalité française », déplore Dominique Le Cren, directrice du Comité lapin interprofessionnel pour la promotion des produits français (CLIPP). Elle souligne aussi que dans le contexte économique actuel, les agriculteurs ne peuvent pas se permettre d'investir dans de coûteux systèmes de parcs.

Au sein du Parlement européen, le Parti populaire européen (PPE, centre-droit) s'est fait l'écho de ces réserves. Pour la majorité de ses membres, légiférer sur une filière qui ne représente que 1,1% de la production de viande dans l’UE est inutile. L’eurodéputée slovaque Anna Záborská (PPE) estime ainsi qu'il faut que l'Union européenne s’en tienne à des sujets jugés plus « importants », comme les droits de l’homme. « J’aimerais être inondée d'emails pour le bien-être des citoyens européens plutôt que de messages sur le bien-être animal. »

Il revient désormais à la Commission européenne de décider des suites législatives à donner au rapport Eck.

Texte et Photo: Camille Langlade