Éviter la pénurie

Entre dessalement de l'eau de mer et recyclage des eaux usées, les États en situation de stress hydrique développent des techniques pour compenser le manque d'eau sur leur territoire. Partout dans le monde, les pays construisent des barrages, que ce soit pour assurer leurs besoins en période de sécheresse ou affirmer leur contrôle. Ces réservoirs engendrent des tensions entre pays partageant la même ressource que la diplomatie tente de résoudre.

Dessaler la mer

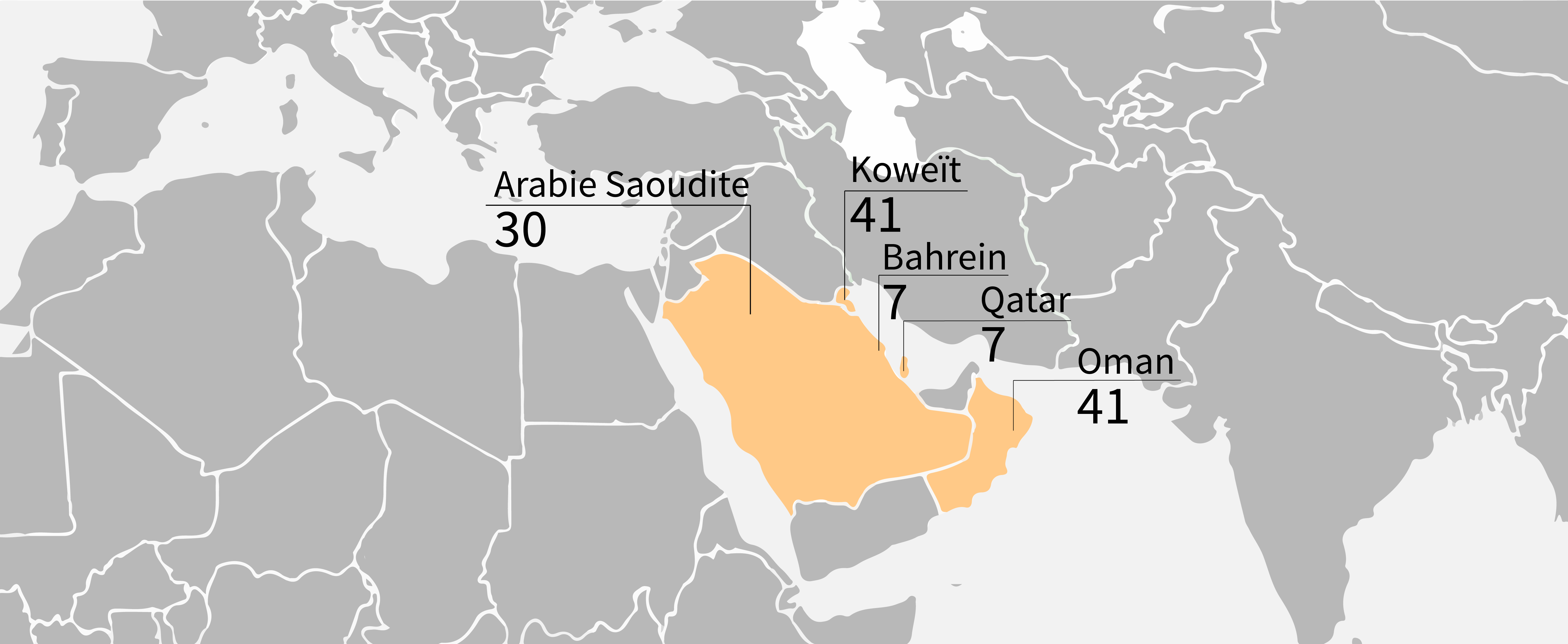

Confrontés à une pénurie de leurs ressources en eau douce due à des sécheresses récurrentes et des nappes phréatiques arrivées à épuisement, l’Arabie saoudite, Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Koweït se sont tournés très tôt vers le dessalement de l'eau de mer. Les premières usines se sont développées dès les années 1960. À l'échelle mondiale, environ la moitié de l'eau dessalée est produite par ces six pays désertiques de la péninsule arabique.

Les pays du Golfe, premiers pour le dessalement

Nombre d’usines de dessalement - chiffres 2008 - Cooperation Council for the Arab States of the Gulf

L’Arabie saoudite est le premier producteur d’eau dessalée de la planète. Le royaume a construit une trentaine d’usines qui couvrent presque la moitié des besoins en eau du pays pour l’usage domestique et urbain. Un réseau de plus de 4000 km de pipelines transporte l’eau dessalée vers les villes à l’intérieur du pays. La capitale Ryad, située à 400 km de la mer, est alimentée à 50% grâce à cette eau, produite par l’usine de Jubail. L’eau dessalée est devenue une nécessité vitale pour l’Arabie saoudite dont la capacité de dessalement a augmenté de 272% entre 2000 et 2013. En début d’année, le ministère de l’Environnement a annoncé la construction de neuf nouvelles usines.

Cela n’est pas un hasard si les usines de dessalement se concentrent dans cette partie du monde. Dessaler par distillation reste une technologie très coûteuse qui nécessite de grosses quantités d’énergie (pour chauffer l’eau). Les usines sont en général couplées à des centrales thermiques, à fioul ou à charbon. Avec un accès direct aux énergies fossiles et d’importantes ressources financières liées à la rente pétrolière, les pays du Golfe ont logiquement intensifié leur recours au dessalement.

Il existe une seconde technique de dessalement, dite par osmose inverse (l'eau salée est « poussée » sous une forte pression à travers une membrane filtrante qui retient le sel), environ trois fois moins chère et beaucoup plus économe en énergie, de plus en plus privilégiée par les pays producteurs d’hydrocarbures. Quelle que soit la technologie utilisée, les conséquences néfastes sur l’environnement inquiètent. En 2007, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a présenté un rapport sur cette question (« Desalination : option or distraction for a thirsty world ? »). WWF s’alarme des émissions de gaz à effet de serre et de l’impact négatif sur le milieu marin, avec le rejet local de saumures (eau extrêmement salée).

Faire barrage

Un peu d'histoire

Les grands barrages connaissent une première heure de gloire dans les pays du Sud à partir des années 1950, à la faveur de la décolonisation. Durant cette époque, de méga-projets fleurissent, dont le meilleur symbole est le barrage Nasser en Égypte. Cette vague subit un très net ralentissement à la fin des années 1980, les financements internationaux se tarissent. L’impact des ouvrages hydrauliques est si controversé qu’il motive la création d’une Commission mondiale des barrages en 1997, qui produit trois ans plus tard le rapport « Barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décisions ». Ce rapport préconise la mise en place de normes plus strictes. Au même moment, on assiste à une résurgence de grands projets portés par les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine).

Longtemps mis au ban par la communauté internationale, les grands barrages - de plus de 15 mètres de haut et stockant au minimum trois millions de mètres cubes d’eau - reviennent en force. Les organisations non gouvernementales continuent de dénoncer

leurs impacts sur l’environnement, les conséquences sociales des déplacements de populations rarement maîtrisés et l’émergence de tensions internationales. Mais leurs arguments portent peu face aux pays émergents qui mettent en avant l'urgence

liée au dérèglement climatique et à la multiplication des sécheresses. Pour ces pays, les barrages sont une garantie d'approvisionnement en eau pour l'irrigation, les usages domestiques et industriels.

Les chiffres confirment ce tournant.

En 2007 (dernières données disponibles), 1201 grands barrages étaient en construction. Il y en a désormais 58 000 dans le monde. L'arc de la soif n’échappe pas à cette vague de fond.

Renaissance éthiopienne aux dépens de l'Egypte

Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GBRE), construit par l'Éthiopie sur le Nil Bleu (bras oriental du Nil), terrorise l'Égypte. Considéré comme une menace existentielle par les Égyptiens, l'ouvrage pourrait être opérationnel d'ici la fin de l'année 2018. Long de 1800 mètres et haut de 175 mètres, avec une capacité de stockage de 74 milliards de mètres cubes, il sera le plus grand barrage d’Afrique. Pour le gouvernement éthiopien, le GBRE est un projet fédérateur alors que la nation est régulièrement en proie à des mouvements de rébellion.

Perte d'hégémonie du Caire

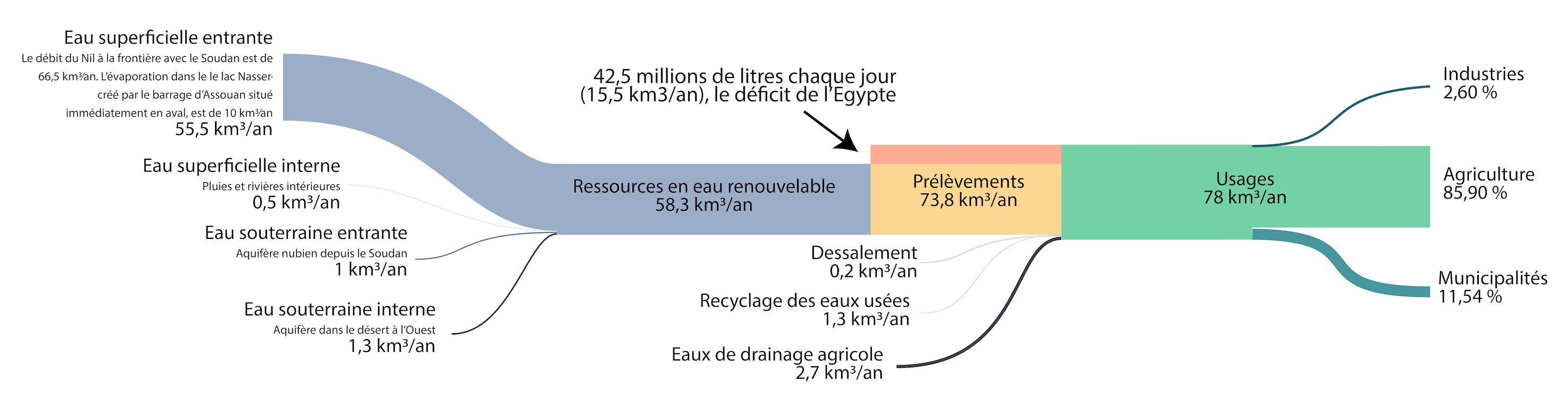

Les ressources renouvelables de l'Egypte sont aujourd’hui inférieures à 1000 m3 par an par habitant, la plaçant dans une situation de « rareté » sur la quantité disponible. Dans le même temps, ses prélèvements excèdent de 30% la quantité d'eau renouvelable disponible. Le Nil, intimement lié à l'idéntité du pays, assure 97% des besoins en eau du pays.

L’agriculture égyptienne surexploite la ressource

Ressources et usages de l’eau en Egypte

Le Caire ne cache pas ses inquiétudes concernant de futures pénuries d'eau. Le débit du plus long fleuve du monde pourrait être réduit d'un quart dès la mise en route du barrage. Les autorités égyptiennes contestent l'existence du projet depuis ses origines. Elles arguent d'un traité datant de 1959 qui leur accorde des « droits historiques » sur le Nil, correspondant à la quasi-totalité des eaux du fleuve. Mais aujourd'hui, les pays en amont se réveillent et revendiquent une répartition plus équitable pour faire face aux besoins de leur population qui explose. En 2010, un traité distinct sur le partage des eaux, l'Accord-cadre de coopération sur le Nil, a ainsi été conclu par l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi. Le traité, qui permet aux pays membres de développer des projets sur le fleuve sans avoir à solliciter l’accord du Caire, n'est pas reconnu par le gouvernement égyptien.

L'Égypte prête à négocier

Mais l'Égypte perd de plus en plus d'influence. Même son traditionnel allié soudanais a récemment fait volte-face, attiré par les promesses d'accès à l'électricité éthiopienne. En 2015, Le Caire a dû se résigner à signer un traité tripartite avec l'Éthiopie et le Soudan. Les discussions portent désormais sur la vitesse de remplissage du réservoir. Les Éthiopiens ont tout intérêt à un remplissage rapide pour rentabiliser la production d'hydroélectricité tandis que les Égyptiens veulent jouer la montre et semblent prêts à transiger. Ils pourraient faire leur retour à la table des négociations de l’initiative du bassin du Nil (lancée en 1999), qu'ils boycottent depuis des années.

Un projet pharaonique au cœur de l’Asie centrale

L’autre château d’eau de l’Asie centrale

Le Kirghizistan fonde de gros espoirs sur l’hydroélectricité. Bichkek envisage de construire deux immenses centrales hydroélectriques, Kambarata-1 (1900 mégawatts) et Kambarata-2 (300 mégawatts) sur la rivière Naryn, affluent du Syr-Daria. Les deux sites pourraient non seulement assurer l'autonomie énergétique du pays, mais dégager des surplus à l’exportation. Là aussi, l’Ouzbékistan, dont 70% des ressources en eau proviennent du Kirghizistan, voit ces projets d’un mauvais oeil.

Au cœur des montagnes tadjikes, sur la rivière Vakhch, l’un des principaux affluents de l’Amou-Daria, un projet de barrage gigantesque suscite des tensions avec les pays en aval qui manquent cruellement d’eau. Le Tadjikistan, nation la plus pauvre de la région, fonde ses espoirs de développement sur la construction de Rogoun, le barrage le plus haut du monde. Pour l’heure, si le pays recèle 69 % des réserves en eau du bassin de la mer d’Aral, il exploite moins de 5 % d’un potentiel hydroélectrique estimé à 527 milliards de kilowattheures.

Un barrage perçu comme une menace

Dès les années 1960, les planificateurs soviétiques imaginent sur le territoire de ce château d’eau d’Asie centrale la construction de trois barrages géants : Nourek, Sangtouda et Rogoun. Le premier est mis en service en 1972 et le second en 2008. Pour Rogoun, les travaux commencent en 1982. Bien que réalisés aux deux tiers, ils sont interrompus à la chute de l’URSS, en 1991, et une inondation emporte l’essentiel des constructions en mai 1993. Au-delà des difficultés liées à un chantier pharaonique, le projet s’est surtout heurté aux intérêts du puissant voisin, l’Ouzbékistan. Le deuxième exportateur mondial de coton voit d’un mauvais œil la captation des eaux d’une rivière qui abreuve une bonne partie de l’Asie centrale.

Les négociations entre le Tadjikistan et l’Ouzbékistan achoppent tout particulièrement sur la question de la taille du barrage. Le projet initial prévoyait une retenue de 335 mètres pour une puissance de 3600 mégawatts (l’équivalent des quatre réacteurs nucléaires du Bugey en France). Or plus la digue s’élèvera au-dessus du lit de la rivière, plus le réservoir sera long à remplir : entre sept et douze ans, selon la hauteur choisie. La variante haute du projet (335 mètres) accroîtrait d’autant le contrôle du Tadjikistan sur le débit des rivières. Profitant de l’enclavement de son voisin, l'Ouzbékistan a employé tous les moyens à sa portée pour entraver le projet de Rogoun, comme le blocage régulier des trains transportant du matériel nécessaire à sa construction ou l’interruption des livraisons de gaz.

Le président tadjik au volant d’un bulldozer

Le décès en septembre 2016 du président ouzbek Islam Karimov, férocement opposé au projet, pourrait changer la donne. A peine un mois après sa mort, le président tadjik Emomali Rakhmon s’est affiché au volant d’un bulldozer sur le chantier de Rogoun, à la tête des opérations de détournement de la rivière Vakhch, en signe de lancement officiel de la construction du barrage.

Mais la construction parviendra-t-elle à son terme ? Le chantier s'annonce terriblement coûteux (plus de 3 milliards de dollars) et d'autant plus dangereux pour l'environnement que le Tadjikistan se situe dans une zone sismique. Pour l’instant, le financement n’est pas assuré. Les investisseurs internationaux se montrent réticents à soutenir un projet qui pourrait provoquer une guerre de l’eau.

Des traités qui prennent l'eau

Démographie et urbanisation galopantes, rareté croissante de la ressource en eau. Ce mélange détonnant annonce une aggravation des conflits liés à l’eau dans les décennies à venir. Dans la mesure où 40% de la population mondiale vit dans les 276 bassins fluviaux transfrontaliers du globe, les Etats sont bien obligés de coopérer.

Mais à ce jour, seuls 200 traités de coopération ont été signés, qui couvrent 60 bassins fluviaux. C’est peu. Du bassin du Nil à l’Asie centrale, en passant par le Proche et Moyen-Orient, les accords sont peu nombreux. Et lorsqu’ils existent, les Etats riverains ne les respectent pas toujours. Les points chauds ne manquent donc pas.

Autre enjeu crucial en Afrique du Nord, les immenses réserves d’eau souterraines transfrontalières qui constituent une des seules, voire l’unique, source d’approvisionnement dans ces régions arides (95% de l’eau en Tunisie). Là aussi, il n’existe pas d’accord de partage de ces aquifères transfrontaliers. De simples observatoires ont été mis en place pour tenter d’assurer un semblant de dialogue.